Fig. 19.

Adorons Jésus-Eucharistie! | Accueil >> Varia >> Livres >> Précis de philosophie

[précédente] [suivante]

Note: Si le grec classique ne s'affiche pas correctement sur votre fureteur Internet, SVP lire Comment peut-on lire/écrire des caractères grecs dans une page HTML?.

b53) Bibliographie spéciale (La raison)

Proposition 27. 1) Le progrès de la raison vers la pleine vérité se fonde sur les premiers principes du bon sens qui est inné à l'homme à titre d'instinct savoir-faire. 2) Les multiples raisonnements qui le constituent ont un double rôle: a) découvrir de nouvelles vérités; b) manifester le rapport intelligible qui relie, selon la loi d'identité, toutes ces vérités les unes aux autres, et qui les met à leur place en une synthèse exhaustive pleinement unifiée.

A) Explication.

§600). La raison en philosophie revêt de multiples sens, souvent d'ailleurs précisés par le contexte. Comme fonction, beaucoup de psychologues la définissent: «La fonction des premiers principes» [°726], manifestation la plus haute de l'intelligence, distinguant l'homme des animaux; mais on suppose alors une «intelligence» commune aux hommes et aux animaux comme fonction générale de connaissance. Il est préférable de revenir au sens propre des mots; et l'intelligence étant la «fonction des pensées» [§560] spécifiquement humaine, la raison sera une fonction intellectuelle (au sens empirique) spécialisée que nous définirons, «l'ensemble des opérations intellectuelles appelées raisonnements»; ou «fonction de recherche de la vérité par démonstration» [§547].

La raison ainsi définie est, dans son exercice chez l'adulte, l'objet même de la logique formelle et matérielle; et comme il n'était pas possible de formuler les règles de son bon fonctionnement sans analyser ses démarches et ses lois, nous avons en même temps fait la psychologie expérimentale de la raison chez l'adulte. Nous avons établi une classification des raisonnements qui en débrouille autant que possible la riche complexité; nous avons analysé les lois du syllogisme et de la démonstration; et la méthodologie spéciale a exposé celles de l'induction sous ses diverses formes. Cette base vraiment psychologique était indispensable, car la logique ne s'intéresse pas seulement aux raisonnements tout faits, tels qu'ils s'expriment dans les mots [°727]; à travers les signes sensibles, elle remonte à l'activité spirituelle de l'esprit dont elle étudie les lois. Cependant, comme son objet formel propre est de conduire à la vérité pleine, et que celle-ci n'est accessible qu'à la vie intellectuelle supérieure (pensée réfléchie et scientifique), seule cette partie de la psychologie concernant la raison de l'adulte lui était nécessaire. Il nous reste donc à considérer l'ensemble des manifestations de la pensée discursive, de l'enfance à l'âge mûr; et d'en chercher la loi d'origine et d'évolution.

Les conclusions précédentes nous fournissent déjà de nombreux et importants points de repère. Car la pensée discursive, qui est le passage logique d'une vérité à une autre [Cf. définition du raisonnement, §48], suit évidemment la loi générale de l'évolution de la pensée [§554]; et comme la vérité est le propre du jugement, le «discours» n'est rien d'autre qu'un enchaînement de jugements ou de croyances en vue d'une conclusion, qui est le nouveau jugement où s'affirme la nouvelle vérité. On retrouve donc pour la manière de raisonner, les mêmes étapes décrites pour les jugements [§583] et les idées abstraites [§563 et §566, (b)] qui en sont les éléments.

L'enfant, muni d'idées simplement empiriques et de croyances toutes spontanées, ne peut que former des ébauches de raisonnements, centrées sur le concret, qu'on peut appeler «inférences empiriques». Elles s'expriment en propositions causales indiquant une cause ou un motif; par exemple, «je pleure, parce que mon frère m'a battu», «je veux ce jouet, parce que Paul en a un», etc.; et l'on observe que ces réflexions n'apparaissent que vers l'âge de 7 ans. Viennent ensuite des formules plus explicites où la conclusion appliquée aux autres est plus dégagée de l'intérêt personnel. L'enfant déclarera: «Paul a peur, car il s'est mis à courir». Mais ce genre de raisonnement n'apparaît qu'autour de la 9e ou 10e année, en même temps que les autres formes logiques marquées par l'emploi des différentes conjonctions: quoique, bien que, puisque, donc, etc. [°728]. Le procédé le plus fréquemment employé alors n'est pas encore l'induction ou le syllogisme au sens strict, mais l'induction au sens large [§72], sorte d'abstraction spontanée aboutissant aux vérités les plus générales; -- et le raisonnement par analogie où s'ébauche un commencement de déduction à partir d'une loi générale soupçonnée [§77].

L'adulte, grâce aux idées logiques [§563] que lui fournit l'abstraction réfléchie [§566, (b)] peut s'exercer à bien penser par des raisonnements explicites construits selon les règles de la Logique. Mais il y a continuité entre les formes logiques réfléchies et les inférences empiriques, dès que celles-ci sont d'authentiques pensées; elles se distinguent radicalement de toute connaissance sensible par deux caractères: la lumière des premiers principes, et la loi d'identité.

§601). On appelle premiers principes les jugements immédiatement évidents pour tout homme [§89], à partir desquels se développe toute notre vie intellectuelle (spécialement par raisonnements). Il ne s'agit donc pas du premier principe ontologique d'où découlent toutes choses et qui est Dieu; mais des principes psychologiques ou premières pensées d'où viennent toutes les autres.

Même dans l'ordre psychologique, l'expression «premier principe» peut se prendre à un triple point de vue:

a) Au point de vue historique, c'est le problème de notre première croyance résolu plus haut [§583].

b) Au point de vue analytique, nous constatons que tous les jugements et concepts infiniment variés avec lesquels nous pensons, peuvent se ramener à un petit nombre de jugements et d'idées dont ils ne sont que les applications. On appelle alors «idées fondamentales» les idées les plus universelles (idées-types) à l'image desquelles tous nos autres concepts sont formés; et on appelle «principes premiers» les jugements les plus universels (jugements-types) sur le modèle desquels tous nos autres jugements sont affirmés.

c) Au point de vue dynamique, la démonstration qui est la marche de l'esprit vers le vrai, doit nécessairement, comme nous l'avons dit [§89], aboutir à des vérités indémontrables qui s'imposent par leur évidence. En ce sens, les premiers principes sont les normes suprêmes auxquelles se réfère constamment notre pensée pour tirer de vérités connues, de nouvelles vérités. C'est à ce dernier point de vue spécialement que nous les considérons ici.

Selon la propriété de la vérité d'être spontanément réaliste [§589, (2)], nous considérons ces principes à la fois comme lois de l'être et loi de la pensée. C'est pourquoi nous les avons déduits de la notion d'être comparée à ses premières propriétés [§180]. Il convient de les rappeler pour marquer le progrès psychologique qui s'accomplit dans leur compréhension, de l'enfance à l'âge mûr.

1) L'être et le principe d'identité. L'idée d'être étant l'objet formel de notre intelligence, est la plus fondamentale, en sorte que le rapport d'identité se retrouve au fond de toutes nos pensées. Nous avons montré comment nos croyances premières en date [§583] sont éclairées par l'être pris plutôt comme copule verbale que comme idée séparée du jugement; il y a en cette croyance une première affirmation du principe d'identité comme appliqué au concret avant d'être considéré à part. Ainsi notre intelligence vit pour ainsi dire ce principe et juge de tout à sa lumière avant de le penser pour lui-même; mais; dans un exemple, il est toujours et immédiatement saisi: «Une table est une table et rien d'autre!».

Le progrès s'accomplit en même temps que celui des idées en prenant comme exemple le contenu de plus en plus précis et abstrait des natures définies. Et enfin le philosophe établit que la formule universelle authentique «Tout être est ce qu'il est» doit signifier: «Tout être est une nature déterminée»; «Tout être est un et le même» et distinct de tout autre [§181]; d'où le principe de contradiction qui en est la formule négative: «Rien ne peut à la fois être et n'être pas sous le même rapport» [§182].

2) Le vrai et le principe de raison suffisante. Avant de prendre la forme que lui donne Leibniz, ce principe est d'abord appliqué dans les circonstances concrètes de la vie; car la vérité comme l'être est vécue avant d'être pensée pour elle-même. L'affirmation d'une raison suffisante est d'abord, dit Baudin, «l'expression d'une double croyance: que rien ne se suffit, et que tout s'explique par autre chose que soi-même où il trouve ses conditions» [°729]. C'est l'expérience qui suggère ces croyances en les vérifiant continuellement; aussi, sous cette forme appliquée, le principe de raison suffisante n'est qu'une vue générale du principe de causalité. On dira donc, en l'universalisant: «Tout est conditionné» (du moins tout ce que nous expérimentons), dans le sens: «Tout est intelligible par une cause ou raison d'être qui l'explique et le conditionne».

Mais ensuite la réflexion philosophique rattache directement ce principe à l'être et en montre la valeur plus fondamentale que celle de la cause: Car tout est intelligible par l'être en sorte que tout être (même incausé) a sa raison d'être en soi ou dans un autre: en soi, de ce qui lui convient par nature; dans un autre, de ce qu'il a; mais non par soi [§183-184].

3) Le changement et le principe de causalité. L'idée de changement est une des plus faciles à acquérir par expérience, par opposition avec le repos, si bien que Platon considérait le mouvement et le repos comme les premières divisions de l'être. Mais il s'agit d'abord de simples idées empiriques; et il semble que l'enfant commence par distinguer deux groupes: celui des êtres vivants, animaux et hommes qui se déplacent d'eux-mêmes; et les autres qui restent inertes et ont besoin d'autrui pour se mouvoir. Le changement comme facteur scientifique ou notion philosophique ne vient que plus tard: Or le principe de causalité est en connexion étroite avec le changement. Sa conception évolue parallèlement et l'on peut distinguer trois étapes:

a) Étape empirique: L'enfant ne s'élève pas d'un seul coup à la formule universelle «Tout ce qui commence a une cause». On constate d'abord que seuls les faits extraordinaires suscitent le besoin d'explication. Beaucoup de phénomènes, comme le lever et le coucher du soleil, le retour des saisons, le cours des ruisseaux etc., parce qu'ils sont toujours les mêmes, semblent s'expliquer d'eux-mêmes: Ils «vont de soi», même pour beaucoup d'adultes. Mais qu'il se produise un changement insolite: une chaise remue, un vase tombe, etc., l'enfant demande: «Qui a fait cela?» La cause est alors conçue comme un agent, un homme ou un être vivant qui dépense ses forces, selon l'expérience que fait l'enfant en produisant un résultat. Ce dernier point progressera bientôt par la conception des causes-forces de la nature.

b) Étape scientifique. La cause, en prenant un caractère plus objectif, devient un antécédent quelconque, condition nécessaire pour l'apparition d'un conséquent, appelé effet. On dit alors: «Pas d'effet sans cause», formule tautologique inexacte, mais qui signifie le principe du déterminisme sous sa forme appliquée: «Rien n'arrive dans la vie si on ne pose pas d'antécédent voulu». En dehors du monde moral, où le principe s'oriente vers la finalité, c'est dans le monde physique qu'on l'applique, en cherchant l'explication non seulement de l'insolite, mais de tout changement, quel qu'il soit. Tout fait nouveau apparaît comme un conséquent exigeant pour s'expliquer un antécédent qu'il suit nécessairement. Le savant a simplement universalisé cette persuasion dans son principe des lois ou du déterminisme: «Les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent toujours les mêmes effets». Mais il reste à justifier ce principe en en délimitant la portée [§256 et §344] et en distinguant la «condition sine qua non» de la cause au sens propre [§224]. Ces précisions ne seront données que par le dernière étape.

c) Étape philosophique. C'est l'analyse métaphysique, en effet, qui établit le contenu définitif de l'idée de cause, avec la notion de dépendance nécessaire et de perfection explicative, exigeant dans la vraie cause, la perfection communiquée à l'effet. Ainsi se précise le principe en toute sa généralité: «Tout être changeant ou imparfait a une cause» [§232].

4) Le permanent et le principe de substance. Tout autant que ce qui passe, nous expérimentons ce qui dure, soit à l'extérieur où les formes solides sont permanentes, soit en nous où la conscience nous atteste notre identité malgré la variété changeante de nos opérations. L'idée de substance qui en découle se confond d'abord avec celle d'individu, dont nous avons montré le progrès psychologique [§580]. Mais quand, à la phase réfléchie, l'intérêt se porte sur l'objet en lui-même, un nouveau problème se pose en constatant que cet objet se dédouble en une partie permanente et une autre changeante. Ce phénomène requiert alors pour s'expliquer non seulement un antécédent, mais un sujet: «Tout phénomène suppose une substance».

Mais le sens du principe progresse avec l'idée de substance. Celle-ci désigne d'abord sous sa forme empirique des données tactilo-visuelles: un ensemble de qualités étendues, solides et durables, correspondant à l'individu utile: une table, un pain, etc., dont les autres propriétés sont les accidents. Puis des expériences plus poussées montrent que ces données sont également changeantes; que le corps, par exemple, est successivement solide, liquide, gazeux; et l'on cherche plus loin le principe permanent: ce sera l'élément chimique, jusqu'à ce que la réflexion philosophique détermine exactement le sens et la relation de ces deux principes, substance et accident, et porte à sa pleine maturité le principe de substance: «Tout phénomène suppose une substance» [§209].

5) Le bien et le principe de finalité. Non seulement l'être apparaît comme intelligible, mais aussi comme convenable à notre appétit, ce qui donne l'idée de bien: «l'être convenable à l'appétit» [§171] Or, en attirant l'appétit, le bien détermine en dernier ressort l'activité de tout agent en lui fixant sa fin. D'où le principe de finalité dans son expression la plus haute: «Tout agent agit pour une fin» [§245].

Mais ici encore on constate un progrès expérimental. Nous donnons d'abord à la fin un sens subjectif: elle est le bien que notre volonté a l'intention d'obtenir en se servant de moyens adaptés à ce but; et nous sommes portés à extérioriser cette tendance psychologique. D'où les anciennes théories du pampsychisme et la notion généralisée d'appétit.

Mais bientôt, réservant la fin subjective aux seuls êtres intelligents, nous ne gardons que le simple rapport de «moyen à but» (finalité objective ou d'adaptation); et c'est en ce sens que nous formulons le principe «Tout a une fin» [°730], c'est-à-dire «Tout est ordonné ou subordonné à autre chose», en sous-entendant: «dans la nature que nous expérimentons», selon le mot d'Aristote: «La nature ne fait rien en vain».

Cependant cette formule statique a besoin d'être précisée, en rattachant la finalité à l'idée d'appétit ou d'agent mû par le bien; car l'adaptation d'un moyen à une fin n'a de sens que pour un agent poursuivant cette fin. Aussi en affirmant: «Tout est moyen dans la nature» prend-on celle-ci implicitement comme une cause dont le but est le bien de l'ensemble ou l'ordre du monde. C'est pourquoi ce principe est spécialement juste et fécond dans les vivants dont le propre est, en effet, d'être source active immanente de leur évolution; tandis que, pour l'appliquer à l'ensemble du monde, il faut supposer ce qu'on peut appeler le principe de la Cause première: «Toute cause seconde suppose une cause première», et rattacher la finalité objective universelle à la Sagesse de Dieu [§862, sq.]. De toute façon, la formule définitive: «Tout agent agit pour une fin», est l'oeuvre de l'analyse métaphysique où tous les premiers principes sont portés à leur perfection.

§602). L'ensemble de ces principes constitue une fonction au sens empirique que les modernes appellent «raison»; nous la nommerons plutôt le bon sens qui n'est qu'une forme de la fonction générale de pensée et que nous définirons: «la fonction intellectuelle par laquelle nous saisissons intuitivement et immédiatement les premiers principes» [§547]. Dans l'ordre pratique, le principe de finalité prend une forme impérative et devient la loi naturelle fondamentale: «Il faut faire le bien et éviter le mal». La fonction intellectuelle qui prononce cette affirmation, aussi immédiatement évidente que les autres premiers principes, s'appelait chez les anciens la syndérèse («synderesis») et n'est qu'une forme du bon sens: «le bon sens pratique» [§821].

Il faut distinguer nettement du bon sens ce qu'on appelle le sens commun en le définissant: «les croyances les plus courantes admises universellement dans une société à une époque donnée». Évidemment, parmi ces croyances, on retrouve d'abord toutes les certitudes du bon sens. Mais il s'y mêle nombre d'opinions et de croyances imparfaites, traditionnelles ou spontanées, de valeur bien moindre que celle des premiers principes; par exemple, les appréciations astronomiques (le soleil se lève sur la terre immobile; la lune est plus grande que les étoiles, etc.). La première oeuvre de la critique est de séparer ces deux domaines, pour justifier celui du bon sens et rectifier celui du sens commun.

Ainsi défini, le bon sens appelé par les anciens «intellectus», (l'intelligence au sens propre), est une fonction intuitive qui s'oppose à la raison, fonction discursive découvrant de nouvelles vérités par raisonnement et démonstration.

§603). Quatre caractères sont unanimement reconnus aux principes de bon sens: ils sont immédiats et intuitifs, et surtout universels et nécessaires.

a) On les appelle premiers parce qu'ils sont connus sans aucun intermédiaire. Dès que l'esprit comprend le sens des termes, il voit l'évidence de ces jugements, et, selon sa loi fondamentale [§596], il ne peut que les affirmer sans hésiter. C'est pourquoi, en tant que l'intuition se définit «connaissance immédiate» (intuition au sens large [§430]), les principes premiers sont intuitifs et non discursifs. Il n'est pas nécessaire de les démontrer, parce qu'ils portent en eux leur certitude avec leur vérité évidente.

Cependant, cette règle ne vaut strictement que pour les formules les plus élaborées, à l'étape métaphysique, chez l'adulte où la réflexion a dégagé de toute obscurité la lumière de l'être qui les inonde. Notre esprit les pense alors par intuition au sens large, car leur contenu n'exprime plus un objet actuellement existant; mais ils prennent une forme très abstraite et s'étendent à tout, sans exception, comme le concept d'être lui-même et les premières idées transcendantales qui en dérivent.

Si on les prenait sous leur forme appliquée et empirique, ils deviendraient intuitifs au sens strict dans les objets concrets de perception sensible où la pensée les lit comme en un exemple, selon le mécanisme de la connaissance indirecte du singulier matériel [§576, sq.]; par exemple: «Ce feu chauffe cette eau» (principe de causalité). En ce sens, nous avons noté que la notion de cause est un sensible par accident [§227], comme aussi celle de substance [§215]. Nous rejoignons ainsi les jugements singuliers d'expérience qui sont eux aussi immédiatement évidents et intuitifs au sens strict et qui servent de «principe» ou de majeure aux raisonnements inductifs; par exemple: «Le soleil luit» ou «Je suis assis» ou «J'existe». Mais, tandis que ces faits restent contingents, individuels et variables, les premiers principes sont au contraire universels et nécessaires et se distinguent par ces deux caractères de toute certitude expérimentale.

b) Ils sont nécessaires et universels, à la fois subjectivement et objectivement.

1) Subjectivement: Il est impossible de penser sans mettre en oeuvre ces principes qui ne sont tous, d'ailleurs, qu'une forme du principe d'identité, premier absolument [§181] auquel les autres se ramènent au moins indirectement par réduction à l'absurde. Toute pensée est une manière de préciser une essence, un effort pour rendre intelligible une chose en exprimant ce qu'elle est. L'usage subjectif de ces principes est absolument nécessaire et universel.

2) Objectivement: Ils ne sont pas seulement la loi de la pensée, mais aussi la loi du réel, dans le même sens où nous avons déjà constaté le réalisme spontané de la vérité [§589, (4)]; car ils sont nos premières vérités. Tout être réel qui échapperait à ces lois (qui nierait son identité avec soi-même ou n'aurait pas de raison d'être) serait non seulement impensable mais impossible. Ces principes s'appliquent donc à tout, sans exception (universalité absolue). Bien plus, cette propriété n'est pas seulement un fait, mais un droit. Rien ne peut se soustraire à sa propre identité, et par conséquent, rien ne peut se passer d'essence intelligible, sans se détruire. La vérité de ces principes apparaît comme absolument nécessaire.

Ces propriétés posent le problème de l'origine des premiers principes. La thèse le résout par l'innéisme, en un sens qu'il s'agit de préciser.

B) Preuve de la thèse.

§604) 1. - Innéisme des premiers principes. Nous venons de constater dans les premiers principes, le double caractère d'universalité et de nécessité par lesquels ils s'imposent à toute pensée et à tout être, comme d'eux-mêmes, avec une force dominatrice pleinement indépendante de notre expérience et de notre intelligence qui, l'une et l'autre, leur sont soumises.

Or ce qui domine ainsi ne peut évidemment trouver son origine et son explication totale en ce qui lui est soumis: le plus ne vient pas du moins.

Il faut donc reconnaître aux premiers principes un certain à priori, c'est-à-dire un caractère de priorité sur toute influence de l'objet extérieur et de l'expérience. Et comme il n'y a pas de milieu entre les tirer de l'expérience par notre travail, ou les recevoir de notre nature en les apportant en naissant [Cf. Corol. 4, §609], il faut leur concéder un certain innéisme. Le même raisonnement d'ailleurs vaut pour toute idée générale dont nous avons noté la loi de transcendance [§570], et pour toute vérité scientifique douée également d'universalité et de nécessité absolue [§593]. On ne peut les expliquer sans leur concéder un minimum d'innéisme dont nous préciserons la nature dans la 2e Section [Cf. théorie de l'intellect agent, §668].

Mais cette conclusion ne peut d'aucune façon contredire la loi de dépendance empirique établie plus haut [§548, sq.] et pleinement confirmée par l'analyse psychologique, soit de l'abstraction [§566] où nos idées les plus fondamentales, comme celle d'être, de cause, de substance, etc., sont tirées de l'expérience; soit de nos croyances primitives et spontanées [§583 et §601] où l'affirmation des vérités absolues et spécialement du principe d'identité, surgit peu à peu des perceptions sensibles. Cet innéisme signifie seulement que les caractères de nécessité et d'universalité des premiers jugements s'expliquent par un principe intellectuel préexistant, à priori et inné, qui donne aux essences et aux vérités abstraites une valeur dépassant et dominant l'expérience. Mais cette influence ne constitue en rien le contenu positif, ni des concepts ni des jugements, qui est tout entier d'origine empirique. Par elle, nous ne voyons qu'une essence ou nature réalisable dans le concret, mais sous un aspect qui de soi dépasse et domine le concret; et qui nous permet ainsi, mais secondairement, indirectement, par analogie et raisonnement, d'atteindre le spirituel et le divin.

Bref, c'est l'expérience qui, en nous fournissant des «essences concrètes» nous donne intégralement le contenu de nos principes premiers; mais c'est l'activité propre et spirituelle de notre intelligence qui, en découvrant dans le concret une participation à l'être comme tel, ou à l'être absolu, donne aux principes premiers qui nous servent à penser, leur valeur de nécessité et d'universalité absolue. C'est pourquoi le bon sens qui en est la fonction, est une sorte d'habitude de penser venant en grande partie de la nature [§831]. Il est proprement l'instinct savoir-faire de l'homme, jouissant des mêmes propriétés que celui des animaux [§754]: Il est inné, il s'exerce spontanément, il atteint du premier coup à la perfection en nous mettant infailliblement en possession de nos premières certitudes et vérités.

Mais ce qui distingue le bon sens de l'instinct animal, c'est que celui-ci, plus riche en précisions au début, reste irrémédiablement inconscient quant à son but et à sa valeur, et, par suite, incapable de progrès; tandis que le bon sens étant d'ordre spirituel [Cf. la preuve Section 2, §647] est de droit pleinement conscient. Au début, sans doute, sous sa forme appliquée et empirique, il est encore subconscient et la connaissance des premiers principes reste en grande partie implicite; mais cette connaissance peut s'expliciter, quand vient l'étape de l'abstraction réfléchie; nous pouvons isoler pleinement les notions premières et, en les comparant, exprimer en formules absolues les vérités éternelles des premiers principes, germes de progrès scientifiques indéfinis.

§605) 2. - Loi d'identité de la raison. Le premier rôle du raisonnement, selon sa définition même, est de nous conduire à la découverte de nouvelles vérités. Mais cette recherche ou curiosité n'est pas satisfaite par la simple accumulation de vérités nouvelles reçues sans ordre ou rangées empiriquement par ressemblance, contraste ou contiguïté comme les images. Car la loi d'évolution de notre pensée, comme nous l'avons constaté [Cf. sens du progrès intellectuel, §557], tend à tout rassembler en une synthèse finale pleinement unifiée. Nous précisons ici que cette synthèse, oeuvre du raisonnement démonstratif, est construite suivant la loi d'identité dont l'influence se manifeste en chaque raisonnement pris à part, comme dans le lien des idées et l'unité d'ensemble.

La loi d'identité dont nous parlons peut s'exprimer ainsi: «Toutes nos démarches intellectuelles vers la pleine vérité tendent à ramener la diversité des choses (réelles ou pensées) à l'unité intelligible de l'identité de l'être».

Ces démarches sont principalement les jugements, soit les premières croyances qui constatent les premières vérités, soit toutes les autres certitudes parfaites; et les raisonnements inductifs et déductifs d'invention et de vérification par lesquels l'esprit passe d'une vérité à l'autre et les relie en un tout.

D'autre part, l'identité est cette propriété foncière par laquelle l'être est nécessairement, absolument et uniquement ce qu'il est, en sorte qu'il n'y a pas de différence assignable entre l'être et son identité. Par elle, l'être forme évidemment un tout indivis, c'est-à-dire une unité; et comme tout est intelligible par l'être, objet formel de notre pensée [§545], nous disons que l'identité est l'unité intelligible de l'être.

Or, si nous observons nos jugements et raisonnements, nous y constatons à la fois une diversité et une opération intellectuelle qui ramène cette diversité à l'identité ou à l'unité intelligible de l'être. La diversité découle de la loi de dépendance empirique [§548]; elle s'impose par les choses multiples et changeantes du monde corporel et se reflète dans nos pensées. Mais saisir une vérité en jugeant, c'est voir une identité; c'est, par exemple, voir qu'en tel objet, ce qui est arbre est par identité ce qui est vivant; et, par l'abstraction, c'est affirmer cette identité en une transcendance qui unifie pleinement la poussière individuelle des choses; c'est, par exemple affirmer que tout arbre, ce sapin, ce chêne, cette vigne, etc., et tous les représentants à la fois de toutes les espèces, sont par identité, ce qui est vivant.

Et de même, raisonner, c'est voir dans la démarche essentielle de l'inférence, par un acte simple de l'esprit, que la vérité de la conclusion est par identité dans la vérité des prémisses; c'est, par exemple, en pensant à la fois que ce qui est spirituel est immortel, et que, parmi les choses spirituelles il y a l'âme humaine, constater aussi que toute âme humaine est évidemment immortelle: une même chose, identique à soi-même, étant vue sous ces divers aspects, immortalité, spiritualité, humanité et âme. Ou encore, c'est, dans les multiples faits convenablement rassemblés, voir la loi universelle, par exemple, celle de la pesanteur, comme une propriété identique à chaque cas où elle se réalise totalement, et donc, qu'elle unifie pleinement.

Ainsi, psychologiquement, il n'y a pas de trace en notre pensée de la synthèse à priori à la manière de Kant [PHDP, §401]; encore moins de la dialectique idéaliste à la manière de Hegel [PHDP, §427]; car nos démarches intellectuelles ne sont nullement inconscientes, surtout dans le domaine scientifique (celui de Kant et de Hegel) où règne la pleine évidence [Cf. loi d'évidence, §596]. Nous nous rendons parfaitement compte qu'en jugeant, nous exprimons une identité qui est, non point partiellement, mais totalement celle de l'objet pensé; et en reliant par déduction les conclusions aux prémisses, à aucun moment nous ne pensons la contradiction; mais nous voyons clairement un même objet (nature réelle) identique sous divers aspects (distinctions de raison). La loi d'identité est un fait psychologique inconstestable, comme règle de nos jugements et de nos raisonnements.

Cette même loi explique aussi l'association propre à nos vérités dans une synthèse pleinement unifiée. C'est le rôle, en effet, de la démonstration scientifique au sens strict [°731], non seulement de relier la nouvelle vérité aux précédentes [°732], mais d'en indiquer la raison d'être pleinement explicative, de façon à la mettre précisément à sa place dans la synthèse. Chaque théorème, par exemple, en géométrie, n'est intelligible qu'à sa place dans le tout. Or cette démonstration, comme tout raisonnement, se déploie dans la lumière de la loi d'identité; ce qui explique, d'ailleurs, le besoin de pleine unité et de synthèse exhaustive qui anime notre intelligence et oriente son progrès. On constate spécialement cette identité réalisée en sciences mathématiques où c'est toujours la même quantité qui manifeste ses diverses propriétés; et aussi dans les sciences positives modernes de la nature, où les lois, formulées en équations mathématiques, tendent à exprimer les multiples manifestations, diversement mesurées, d'une même et identique énergie [§344, (4)]. Mais dans les autres sciences aussi, en philosophie, par exemple, malgré les distinctions réelles sauvegardées entre les choses expliquées (comme entre Dieu et le monde), on observe la même loi. Car, en un sens, toute raison d'être est une affirmation d'identité, et la participation de l'effet à la perfection de la cause, n'est qu'une forme moins pleine, mais authentique, d'identité ou d'unité intelligible selon l'adage: «On ne communique que ce que l'on est» (Latin: «Nemo dat quod non habet»). La différence fut-elle extrême, comme dans le cas de l'analogie entre l'Infini créant le fini, c'est toujours le même qui explique le même; la même bonté, par exemple, qui de sa source divine se répand dans le monde. Aussi a-t-on dit avec raison que tout le savoir se ramène à un processus d'identification [°733].

C) Corollaire.

§606) 1. - Ordre des idées-types et des premiers principes. Dans la synthèse achevée, par réflexion scientifique, on assigne un ordre à priori, à partir de l'idée d'être, à nos diverses idées fondamentales et aux principes premiers qui en découlent. Nous l'avons fait au chapitre premier de ce Traité, montrant que la saisie du phénomène comme distinct de son sujet permanent avec le principe de substance qui lui correspond, loin d'être une donnée immédiate de la pensée, est relativement tardive; car elle suppose déjà les idées plus fondamentales des transcendentaux: être; un; vrai; bon; et la division de l'être en acte et puissance et bon nombre de principes premiers évidents par eux-mêmes.

Psychologiquement, l'ordre d'acquisition de ces idées et vérités est approximativement le même; en remarquant pourtant qu'il s'agit d'abord d'idées empiriques et de croyances toutes spontanées; et que la découverte de chaque nouvelle idée s'accompagne d'un jugement singulier (ou premier principe appliqué), l'une et l'autre engagés dans les cas concrets de perception sensible. Il est probable aussi que cet ordre d'acquisition varie quelque peu suivant l'éducation et le caractère de chacun. Mais ce qui est certain, et il importe de le relever, c'est que les idées et jugement scientifiquement [°734] élaborés sur les substances et leurs définitions supposent une longue suite de pensées plus simples et plus concrètes à la fois, dont les premières affirment indistinctement dans «ce qui est», la substance et les accidents; car ce qui apparaît aux sens est précisément ce que l'intelligence constate être «un quelque chose qui est ce qu'il est», où s'exprime à la fois, l'être, son objet formel, et l'identité, sa loi fondamentale.

§607) 2. - Association et identité. La loi d'identité, qui est la forme propre de l'association de nos idées et de nos vérités, se distingue radicalement de toutes les lois d'association des images. Nos idées, sans doute, étant des représentations d'objets, peuvent aussi, comme les images, s'associer par ressemblance ou contraste ou contiguïté; de plus, étant formulées en mots, il arrive que l'association des mots (qui suivent les lois des images), entraine celle des pensées. Mais en dehors de ces formes d'union qui leur sont communes avec les images sensibles, nos pensées en ont une qui leur convient exclusivement: l'association par identité. Car l'image, représentation purement descriptive, ne peut s'associer à d'autres images que par le dehors, en particulier, par contiguïté; l'idée au contraire étant une représentation explicative [§562], peut s'unir à une autre idée par le dedans, grâce à la raison d'être d'où rayonne la loi d'identité.

C'est pourquoi tous les efforts des philosophes empiriques, comme Hobbes [PHDP, §368bis, (b)], Hume [PHDP, §384], Stuart Mill [PHDP, §486, (4)] surtout et aussi Taine [PHDP, §497] et Wundt [PHDP, §508], etc., pour rendre compte, soit des jugements, soit des raisonnements au moyen de l'association des images, même renforcée par l'habitude et l'hérédité, sont demeurés vains. S'ils ont notés exactement certains cas où la pensée, en effet, ne dépassait pas l'association commune, ces philosophes ont toujours laissé échapper ce qui caractérise nos synthèses intellectuelles: la loi d'identité. La psychologie expérimentale constate cette distinction radicale entre idées et images; elle en conclut la nécessité de classer en fonctions bien distinctes ces fonctions intellectuelles avec leurs lois propres. La dernière explication sera donnée à la Section 2, en faisant appel à la spiritualité de la pensée et de l'âme humaine.

§608) 3. - Implicite et explicite. Nous avons montré plus haut [§587] que le jugement pris comme opération intellectuelle est toujours explicite. Il en est de même à fortiori de tout raisonnement, pas nécessairement quant à l'expression verbale, mais quant à la pensée, s'il y a vraiment inférence d'une vérité à une autre. Cependant on rencontre chez les animaux, pour le raisonnement comme pour le jugement, certains comportements qui semblent exprimer implicitement un raisonnement; par exemple, le chien de chasse filant un gibier à la trace, arrivé à une bifurcation de trois chemins, après avoir vérifié soigneusement le premier et le second et n'y trouvant rien, se lance sans hésiter dans le troisième, comme s'il concluait: «le gibier ne peut être que dans celui-là». On connaît aussi le sorite du renard [°735] concluant du bruit à la fragilité de la glace. Il y a là passage d'un fait à un autre, semblable à notre syllogisme d'exposition [§59] et surtout aux raisonnements concrets par lesquels commencent les enfants.

Des faits de ce genre sont incontestables; mais on peut, ici encore, les interpréter de deux façons: avec ou sans intelligence. Car la saisie de structures concrètes par la perception et l'action de la cogitative (ou de l'instinct animal) capable d'apprécier les rapports concrets d'adaptation ou de répugnance entre le moi et les individus perçus, rend pleinement compte de ces comportements sans faire appel à la pensée; bien que celle-ci puisse également y être présente. Mais par la méthode externe du behaviorisme, on ne peut résoudre l'équivoque et il faut s'en référer à l'introspection. Grâce à celle-ci et la méthode d'analogie, nous conclurons que les animaux ni ne pensent, ni ne raisonnent.

§609) 4. - Diverses opinions sur l'origine des premiers principes. On peut noter parmi les philosophes, au sujet du problème de l'origine des premiers principes, l'alternative déjà signalée de l'empirisme et de l'innéisme [§553]. Le premier, dont nous venons de rappeler les principaux représentants [§607] se contente comme explication de la seule expérience sensible; le second la trouve insuffisante et requiert un élément à priori; mais cet élément est conçu de différentes façons par les diverses écoles. L'innéisme au sens le plus strict du mot est défendu par l'école platonicienne de Cambridge, au XVIIIe siècle et réfuté efficacement par Locke [PHDP, §374]; Descartes [PHDP, §320] et Leibniz [PHDP, §362] ne le défendent qu'au sens virtuel. Platon y ajoute la théorie de la préexistence des âmes [PHDP, §45] parce qu'il ignorait la création, admise communément par les philosophes chrétiens. Les formes à priori de Kant sont aussi un innéisme, mais partiel et combiné avec un certain empirisme [PHDP, §404]; et elles ont un rôle plus critique que psychologique.

D'autres proposent des explications métaphysiques qui débordent la psychologie expérimentale; ainsi, les ontologistes du XIXe siècle [PHDP, §437] après Malebranche [PHDP, §341] font appel à la vision en Dieu. Saint Augustin défend la belle théorie de l'illumination [PHDP, §164-167] reprise par les augustiniens du Moyen Âge, spécialement saint Bonaventure [PHDP, §279], souvent avec une saveur plus marquée d'innéisme que chez le Docteur d'Hippone.

Enfin Maine de Biran [PHDP, §441] est très proche de l'innéisme modéré de l'école aristotélico-thomiste; mais il met uniquement la découverte des premiers principes dans l'intuition du fait subjectif de notre effort personnel, où, sans doute, on peut les trouver; mais on les trouve également dans la perception des objets externes.

Ces multiples opinions montrent la difficulté d'atteindre en ce problème le juste milieu du vrai, que nous nous sommes efforcé de dégager à la lumière des profondes réflexions de l'école thomiste.

b54) Bibliographie spéciale (Le langage)

§610). Parmi les manifestations extérieures de la pensée, avons-nous dit [§541, (5)], la plus importante est la parole, si bien qu'en un sens, «Penser c'est parler».

Autre chose cependant est l'opération intime de l'intelligence, en présence de laquelle nous met l'introspection, et autre chose le bruit de parole, accessible à l'observation externe, qu'on appelle le langage: Le langage est le signe sensible de la pensée, soit exprimée au dehors par la voix, le geste, l'écriture, soit aussi reproduite dans la conscience par l'imagination ou la mémoire sensible. Nos analyses précédentes ont suffisamment mis en relief l'originalité de la pensée pour que nous la tenions comme bien distincte de tout signe sensible; il est clair pourtant qu'entre les deux, règnent d'étroites relations et des influences mutuelles constantes qu'il nous faut préciser. Selon notre méthode habituelle, nous considérerons la pensée d'un adulte pour y caractériser le rôle du langage; puis, nous résoudrons le problème de son origine, qu'il s'agisse de la formation actuelle du langage chez l'enfant ou de l'invention d'une langue par l'humanité.

Cet article est ainsi divisé en deux paragraphes:

1. - Rôle du langage.

2. - Origine du langage.

Proposition 28. Le langage humain, comme signe sensible de la pensée, a un double rôle: 1) rôle individuel: il est l'instrument nécessaire pour porter notre pensée à sa perfection; 2) rôle social: il est le moyen de communication entre les esprits et les consciences humaines.

A) Explication.

§611). Puisque le langage est un signe, rappelons d'abord les notions données en Logique sur celui-ci [§30]. Le signe en général est un objet dont la fonction est d'en faire connaître un autre. C'est un être relatif intermédiaire entre deux termes. Mais son originalité est d'être bivalent ou intentionnel, parce qu'il appartient essentiellement à l'ordre de la connaissance: en le connaissant on connaît un autre, ou mieux par son moyen, c'est un autre qu'on connaît. C'est pourquoi notre connaissance humaine, dans son essence même, se réalise par signes. Dans l'ordre sensible, par exemple, l'image ou le souvenir est éminemment signe de l'objet ou de l'événement passé qu'il nous permet de connaître à nouveau en le rendant psychologiquement présent à notre conscience. Il en est de même dans l'ordre intellectuel, non seulement pour l'idée, mais pour toute vérité, toute croyance ou jugement pris objectivement, comme représentation d'une nature. En un sens, ces signes psychologiques se présentent paradoxalement, comme nous faisant connaître d'abord «l'autre», leur objet, avant que nous nous rendions compte par réflexion de leur propre existence. C'est pourquoi on les appelle signes purs ou purement formels; mais leur étude appartient à la 2e Section concernant la nature de notre connaissance [§530, et pour l'intelligence, §667].

Les autres signes, nombreux et variés, constituent la classe du signe instrumental, qui nous fait connaître un objet après avoir été lui-même connu. Ce signe a donc une double relation: l'une à la connaissance à laquelle il s'adresse, l'autre au signifié vers lequel il conduit; il est un instrument, parce qu'il est un moyen, conduisant un connaissant vers un objet autre que lui, et normalement plus parfait que lui, parce que le rôle de l'instrument est de coopérer à un effet qui le surpasse [§237]. Par exemple, le drapeau se rapporte d'abord à ceux qui le voient (et le reconnaissent); puis il se réfère à la patrie qu'il représente et qui est, en effet, plus noble que lui. La première relation est une relation de destination (cause finale), la seconde, une relation de spécification (cause formelle): celle-ci semble donc plus importante, bien que les deux soient requises.

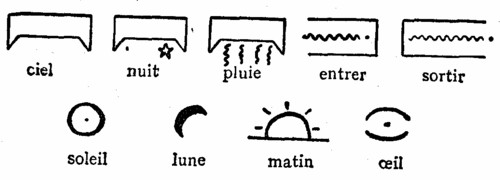

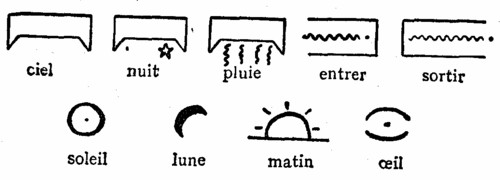

Le signe est naturel ou conventionnel, suivant que la connexion entre lui et l'objet signifié est dans la chose indépendemment de nous, ou y est établie par la libre volonté des hommes. Parmi les signes naturels, on rencontre les signes-images où la connexion entre signe et signifié est fondée sur l'identité de forme ou de perfection, au moins partielle. Le terme «symbole» a un sens très voisin. On le définit: «Ce qui représente autre chose en vertu d'une correspondance analogique». Le symbole se dit, premièrement, des éléments d'un algorithme rigoureux: «les symboles numériques algébriques»; deuxièmement, de tout signe concret évoquant (par un rapport naturel) quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir: «le sceptre, symbole de la royauté» [°736].

§612). Le langage est si intimement lié à l'intelligence que le même mot grec «λόγος» ou latin «verbum» désignait à la fois l'opération toute spirituelle de la pensée s'exprimant à elle-même la chose pour la connaître (verbum cordis) et l'expression externe par la parole: le verbe parlé. Aussi possède-t-il une signification complexe, souple et variée qu'il convient d'abord de préciser.

Dans son sens le plus général, le langage est l'instrument de la conscience pour se manifester à soi-même ou à d'autres: partout, en effet, où il y a une vie psychologique qui s'efforce de progresser en s'extériorisant, ou qui, simplement, s'extériorise pour se faire connaître, on trouve le langage. Il y a le langage que nous adressons à nos semblables, que les animaux s'adressent entre eux, que nous nous parlons à nous-mêmes, ou que Dieu prononce au fond de notre conscience. Cependant, toutes ces formes de parole [°737] ne sont pas d'égale valeur.

1. Le langage au sens propre ou langage humain est l'instrument sensible de notre pensée discursive pour se manifester à soi ou aux autres. Nous savons, en effet, d'après la loi de dépendance empirique [§548], que notre intelligence a besoin d'une excitation sensible pour la féconder en quelque sorte et soutenir son progrès: cet «antécédent nécessaire» que les anciens appelaient phantasme devient précisément le langage, dès que notre pensée se précise en se développant. Mais l'homme est un «animal social», comme on le montre en éthique; cette aide du phantasme évolué en parole lui est normalement fournie par l'éducation, par laquelle les parents ou leurs remplaçants donnent leur soin, non seulement à la vie corporelle des enfants, mais aussi à leur croissance psychologique, d'abord sensible puis intellectuelle. Le langage humain prend alors toute sa valeur en devenant un moyen de communication d'âme à âme entre les hommes, c'est-à-dire un signe sensible des faits de conscience. Il n'en perd pas pour autant son premier rôle d'instrument pour la pensée intellectuelle; c'est pourquoi, il se définit en général comme manifestation à soi-même ou à d'autres, et comporte deux espèces:

a) le langage intérieur est l'expression sensible des nuances de la pensée au moyen d'images schématiques adaptées;

b) le langage extérieur est l'expression des nuances de la pensée en des signes capables d'être connus et interprétés par d'autres hommes.

Il y a évidemment d'étroites relations entre ces deux formes, et actuellement toutes les images schématiques dont nous usons en langage intérieur sont précisément les mots et les phrases que nous fournit le langage extérieur, car celui-ci porte en lui le patrimoine des générations qui l'ont formé, et représente ainsi éminemment l'aide sociale qui favorise notre progrès intellectuel; cependant, à partir de ce sommet toujours provisoire, il nous est loisible de tenter une nouvelle ascension vers la pleine vérité: notre intelligence pourra alors se fabriquer, d'abord pour elle-même, de nouvelles images schématiques (langage intérieur) qu'elle s'efforcera d'expliquer aux autres pour en faire de véritables signes (langue extérieure).

2. En devenant signe sensible pour les autres, le langage prend une nouvelle extension par laquelle il déborde doublement la pensée: d'abord, il peut manifester tous les faits de conscience, même sensibles; ensuite, il peut exprimer les sentiments, les faits affectifs aussi bien que les pensées ou faits de connaissance; c'est pourquoi on peut le prendre soit au sens large, soit en un sens plus strict.

a) Le langage extérieur au sens large désigne tout signe sensible capable de manifester aux autres nos faits de conscience, quels qu'ils soient. Sans doute, il semble que le langage commence proprement quand celui qui produit ces signes a l'intention (volontaire ou instinctive) de manifester par eux son état d'âme; mais quand ces signes, même en l'absence de cette intention, continuent à dévoiler la conscience, on les nomme encore un langage: c'est le cas spécialement du langage émotionnel, qui est l'ensemble des signes naturels sensibles aptes à révéler à d'autres les états affectifs de l'âme; on dira par exemple, que les pleurs, les gémissements et l'attitude abattue sont le langage de la douleur; le grincement de dents, le langage de la colère, etc. Ces manifestations sensibles dont les lois sont données au chapitre de l'appétit, peuvent d'ailleurs être utilisées par celui qui les éprouve, pour manifester à d'autres ses états affectifs ou ses désirs, et elles deviennent ainsi un véritable langage, mais au sens large, parce qu'il déborde les cadres de la vie intellectuelle qui est son domaine spécial.

b) Le langage extérieur intellectuel au sens strict, appelé aussi langage conceptuel est l'ensemble des signes sensibles par lesquels nos diverses pensées se manifestent aux autres. Ici, quelques signes naturels comme les onomatopées (glou-glou, tic-tac, etc) ont pu rendre quelques services; mais leurs ressources étaient manifestement insuffisantes pour répondre aux richesses de la pensée et surtout pour s'adapter à son caractère abstrait. C'est pourquoi le langage conceptuel dans son ensemble, est formé de signes conventionnels établis peu à peu entre les hommes, comme le prouve aussi la variété des langues pour exprimer les mêmes pensées.

Dans ces signes, l'objet signifié est directement la pensée qu'il s'agit de révéler à un autre. C'est à la pensée qu'ils se réfèrent par leur relation essentielle de spécification, en sorte que le langage, pris formellement comme signe, revêt toutes les propriétés de la pensée: il en exprime les diverses opérations, concepts, jugements, raisonnement; il est vrai ou erroné, abstrait ou concret, douteux ou certain, et comme notre pensée en tant que vraie est identique aux objets connus, à travers elle les mots signifient les choses. Mais, par l'intelligence, nous ne connaissons pas seulement le monde extérieur à nous, nous prenons conscience aussi de tous nos phénomènes subjectifs, d'ordre affectif, actif ou cognitif, sensibles ou intellectuels: et tout cela aussi est signifié par le langage conceptuel. C'est pourquoi on peut le subdiviser en trois formes principales:

1) le langage logique, celui qui exprime les choses en tant que connues spéculativement: il est principalement l'instrument de toutes les sciences, son mode naturel est l'indicatif;

2) le langage actif ou à intention pratique, celui qui signifie une chose en tant qu'elle doit être faite, et son mode naturel est l'impératif, par exemple: «marche!» On peut en distinguer quatre formes, comme nous l'avons dit [§39]: le vocatif, l'interrogatif, l'impératif et l'optatif: il est en particulier l'instrument de la morale;

3) le langage affectif, celui qui signifie les dispositions affectives de la conscience, telles que les voit l'intelligence; par exemple, les sentiments d'amitié exprimés dans une lettre ou un discours. Il ne faut pas confondre ce dernier, formé de signes conventionnels, avec le langage émotionnel, s'exprimant par signes naturels. Il arrive d'ailleurs qu'ils se compénètrent, et que le timbre de la voix, l'expression de la physionomie et du geste trahissent une émotion qui s'ajoute comme langage naturel au langage conceptuel, non seulement affectif mais aussi pratique et même logique: c'est l'art oratoire qui apprend à mettre en oeuvre toutes ces formes de langage.

Tout signe s'adressant à n'importe quel sens, peut traduire la pensée; les plus employés sont constitués de sons articulés que nos organes vocaux, préparés par la nature, permettent de produire avec une riche variété et dont la science linguistique étudie les lois d'évolution. Il y en a d'autres cependant; par exemple, les signes visuels employés par les sourds, ou par les anciens télégraphes (langage sémaphorique); les signes tactiles, seule ressource des sourds-muets aveugles; et qui constituent aussi le système Braille, pour l'écriture des aveugles. L'écriture elle-même est un langage visuel destiné à fixer le langage sonore de la voix.

Notons que le langage intérieur est, lui aussi, par définition, intellectuel au sens strict, mais il est un système de signes sensibles à l'usage privé de chaque intelligence individuelle; et comme la presque totalité de ces signes ou plutôt de ces instruments sensibles [°738] n'est que la reproduction imaginative du langage extérieur, on y retrouve les mêmes divisions; de là les types de mémoire signalés plus haut [§468], les uns reproduisant les signes sonores (types auditifs), d'autres les caractères de l'écriture vue, souvent en imprimé (types visuels), etc.; les aveugles seront aussi du type tactile reproduisant l'écriture Braille, etc.

C'est de ce langage intellectuel au sens strict qu'il s'agit dans la thèse; la Logique en a déjà étudié à fond les rapports avec la pensée, du moins quant à sa forme indicative, pour les mots, les propositions et les argumentations. Nous en montrons ici, du point de vue psychologique, le double rôle, individuel et social, correspondant à son double aspect intérieur et extérieur.

B) Preuve.

§613) 1. - Nécessité individuelle du langage. La loi de dépendance empirique a démontré inductivement la nécessité pour notre pensée de s'en référer à un phantasme sensible, chaque fois qu'elle s'exerce; et nous constatons qu'en fait, pour toutes nos pensées actuelles, dès qu'elles sont explicites et portées à leur perfection, ce «phantasme» est un système de paroles, imaginées ou extérieures; bien plus, certaines opérations très élevées de l'intelligence, comme les réflexions philosophiques sur la vie de l'esprit ou sur Dieu, ou les spéculations des hautes mathématiques, ne peuvent plus avoir d'autres correspondants sensibles que les images verbales. Nous aurons prouvé que ce fait traduit une nécessité, si nous montrons que les paroles sont aptes à procurer un progrès intellectuel, et qu'elles le sont seules.

a) Le langage est apte à procurer le progrès intellectuel, car il permet et favorise toutes les démarches qui constituent ce progrès.

1) Il est un principe d'analyse, explicitant et plaçant l'un après l'autre les multiples aspects sous lesquels un même objet est saisi par l'intelligence, selon sa loi d'identité; par ces signes, le langage étale dans le temps, comme l'écriture dans l'espace, ce que l'esprit ramasse en un acte simple; l'argumentation syllogistique, par exemple, développe en trois propositions un acte simple d'inférence. Une telle explicitation est éminemment utile, et souvent nécessaire pour obtenir la pleine clarté de l'évidence, d'où jaillissent les vérités et les certitudes parfaites.

2) Il est principe de synthèse spéciale, en isolant les éléments essentiels d'une nature et en les fixant dans une définition; car après avoir permis d'étaler tous les aspects d'un objet, aussi bien ceux qui sont accidentels qu'essentiels, il permet aussi d'y choisir ces derniers avec une précision de plus en plus grande pour former des concepts de plus en plus parfaits.

3) Il est principe de relation dynamique entre les pensées; en fixant les éléments essentiels des définitions, il permet les comparaisons exactes, et parce qu'il est un minimum de représentation sensible pour un maximum de sens, il favorise l'attention aux idées et suscite le passage de l'une à l'autre selon la loi propre de l'intelligence, tandis que les autres images distraient ou égarent l'esprit par leur loi toute différente d'association.

4) Il est principe d'unification ou de synthèse générale, surtout sous sa forme écrite, où les innombrables détails intellectuels d'une oeuvre, comme la Somme théologique de saint Thomas, par exemple, ou de la Divine Comédie de Dante, trouvent chacun leur place voulue grâce évidemment à leurs signes sensibles: de telles oeuvres, comme nous l'avons noté, manifestent de puissantes imaginations créatrices [§502], et la matière sur laquelle celles-ci travaillent est précisément le langage comme signe de pensée.

5) Il est principe de vérification (dans l'ordre spéculatif); car en fixant la pensée naturellement si fugitive, il permet à l'esprit d'y revenir pour une réflexion critique et de la soumettre consciemment au critère de vérité.

Or, ces divers aspects constituent précisément le progrès de notre esprit passant de l'ignorance à son plein développement, comme nous l'avons montré [§555].

b) Mais le langage n'est pas seulement apte à procurer le progrès intellectuel, il en est seul capable: car il n'existe pas de «phantasme» ou d'image sensible naturellement adaptée à soutenir ces multiples et délicates démarches de l'évolution intellectuelle, ce qui est pourtant indispensable selon la loi de dépendance empirique. D'un côté, toute image proprement dite est de soi concrète, représentant les choses comme individuelles, par le dehors, selon des aspects accidentels, formes, couleurs, etc; en un mot, elle est purement descriptive; au contraire, l'intelligence cherche le fond intelligible, en dégageant l'essentiel et en laissant tomber l'individuel et l'accidentel; il est donc indispensable, si elle veut progresser selon sa ligne propre, qu'elle se forme à elle-même à l'aide de ses images concrètes, son instrument sensible adapté, grâce à un caractère abstrait et universel correspondant à ses pensées. Pour y réussir, elle doit passer de la signification naturelle, fondée sur la similitude, qui est le moyen par lequel l'image coopère à la pensée, à la signification abstraite, fondée simplement sur le besoin d'un secours sensible quelconque, qui lui est inhérent comme intelligence humaine. Il devient possible alors d'attacher à un instrument sensible, de soi concret, un sens abstrait; et en multipliant et agençant ces signes suivant un système de conventions fixes, les plus délicates nuances de la vie de l'esprit pourront s'y refléter. C'est spontanément d'ailleurs, et suivant sa pente naturelle, que l'intelligence fait appel aux ressources des signes pour se forger un instrument sensible adapté; car toute connaissance, comme nous l'avons dit, se déploie en pleine atmosphère de signification, étant elle-même pur signe intentionnel de l'objet connu. Le système de signes pourrait être différent, puisqu'il est arbitraire, mais quel qu'il soit, il est indispensable au progrès de l'esprit.

Or, un tel système est précisément ce qu'on nomme un langage.

Donc, le langage est l'instrument nécessaire pour porter notre pensée à sa perfection.

§614) 2. - Rôle social du langage. Le langage extérieur, considéré comme signe au sens propre de la vie consciente, est le moyen pour chaque intelligence, à la fois, de recevoir l'influence de la société, et d'influencer elle-même son milieu et ses semblables.

1) Le langage est comme le patrimoine intellectuel que nous présente la société où nous entrons en naissant à la vie de l'esprit; et nous nous en enrichissons en l'adoptant. À ce premier point de vue l'intelligence personnelle est passive, sans doute, vis-à-vis de la société, mais c'est pour son avantage, quoique le degré d'excellence du bienfait ainsi reçu soit variable, plus encore suivant les degrés de civilisation des sociétés que suivant les langues adoptées: l'un d'ailleurs se reflète dans l'autre et il peut arriver qu'avec de précieux secours, on subisse aussi quelque influence déformante, de préjugé ou d'erreur, par exemple.

2) Mais notre intelligence, en progressant, conquiert sa personnalité [§626]; elle devient capable par réflexion, de contrôler l'influence subie, et d'en exercer à son tour sur le milieu: elle «retourne» alors l'instrument du langage, chargé de ses intentions, vers le dehors, pour imprimer aux autres hommes et par eux à la société, ses propres impulsions ou pour leur communiquer ses lumières, selon les diverses formes de la parole, affective, impérative, indicative, etc.

Ces deux actions, d'ailleurs, interfèrent continuellement, se soutenant et s'excitant l'une l'autre, parce qu'elles correspondent aux deux aspects de notre vie humaine: aspect de dépendance et de passivité vis-à-vis du milieu, aspect d'indépendance et d'activité libre et dominatrice.

C) Corollaires.

§615) 1. Le langage des animaux. On admet généralement que les animaux peuvent user d'un langage rudimentaire, surtout s'il s'agit des espèces douées d'un instinct grégaire, troupeau de rennes, volée d'hirondelles, fourmilière, ruche, etc. S'il s'agit, en effet, du langage externe au sens large, formé d'un ensemble de signes, manifestant à d'autres la vie consciente sensible [°538], l'usage de ce moyen concret ne dépasse pas les ressources des fonctions sensibles dont jouissent les animaux, surtout celles de l'estimative; on peut donc rencontrer, non seulement un langage naturel purement émotionnel, mais aussi un langage intentionnel, sorte de participation au langage intellectuel humain, où certains signes traduisent des désirs, des ordres ou des appels, des indications sur un but concret à atteindre, un ennemi à éviter, etc. Par exemple, «si, dans une ruche, on enlève la reine, bientôt quelques abeilles s'en aperçoivent, s'agitent, parcourent fiévreusement leurs rayons en touchant de leurs antennes croisées leurs compagnes qu'elles rencontrent, et ainsi peu à peu la nouvelle se répand dans toute la communauté» [°739]. Mais l'usage de tels signes indicatifs n'est jamais très étendu, parce que les exigences d'un instinct étroitement spécialisé ne le demandent pas.

Le dressage peut développer cette fonction instinctive comme les autres, mais il ne réussit que dans les limites de l'instinct: le chimpanzé, par exemple, possède un organe vocal très semblable à celui de l'homme; mais, malgré tous les efforts, on ne parvient pas à lui apprendre à parler, pas même à prononcer «papa»! pour désigner son père. Au contraire, certains oiseaux, comme le perroquet, dont l'instinct d'imitation est tourné en ce sens, répètent les mots articulés qu'on leur apprend et les associent à telle image ou perception parfois schématique ou structurelle, selon les lois de cette fonction; ainsi, un perroquet éduqué par Romanes, ayant appris à aboyer en imitant le terrier de son maître, aboyait ensuite à la vue de n'importe quel chien entrant dans la maison. Mais l'usage qu'ils font de ces paroles montre assez qu'ils n'en saisissent aucunement le sens intellectuel.

Il ressort de ces faits que l'absence de langage au sens strict chez les animaux ne vient pas d'un manque de moyens physiques, mais d'un défaut d'impulsion psychologique. Comme ils n'ont pas de pensée, celle-ci ne cherche pas s'extérioriser. Si les animaux ne parlent pas, c'est qu'ils n'ont rien à dire.

§616) 2. - Langage et pensée implicite. Si dans notre vie humaine naturelle, il n'y a jamais de pensée sans un phantasme quelconque, on y trouve d'authentiques opérations intellectuelles, précédant toute parole, même intérieure. On les découvre, soit en deçà, soit au-delà du domaine du langage. En deçà, par exemple, dans une rêverie imbibée de préoccupations spirituelles inexprimées, ou dans un problème concret à résoudre, où la préoccupation chercheuse s'accompagne soudain de la vision intellectuelle de la solution, claire et synthétique, mais avant d'être formulée en mots; et cette pensée pratique toujours informulée, peut accompagner et diriger l'exécution. Au delà, c'est le cas des intuitions du génie, où, soit une vérité nouvelle, soit une nouvelle forme de beauté est saisie pas l'esprit, sans qu'aucune expression verbale lui corresponde encore, si bien que, pour l'exprimer, l'inventeur doit perfectionner le vocabulaire et créer un langage adéquat. Ajoutons le cas suréminent du mystique, qui reçoit directement de Dieu des illuminations intellectuelles, «qu'il n'est pas permis à l'homme de traduire en paroles», dit saint Paul [°740]: ces dernières pensées, étant essentiellement surnaturelles, pourraient s'accomplir sans le secours d'aucune image ni verbale ni autre; mais ce cas déborde la psychologie expérimentale.

On peut appeler toutes ces opérations intellectuelles des pensées implicites, mais en ce sens seulement qu'elles disent de façon simple et synthétique ce qui sera analysé par le langage. Car en elles-mêmes, elles sont déjà des actes explicites de l'esprit, jugement, inférence, etc. La valeur de ces actes est inégale; (en réservant le cas du mystique soumis au critère théologique), nous dirons que toute pensée implicite a besoin du langage pour atteindre sa perfection.

On voit ainsi la part de vérité et d'exagération de la thèse de De Bonald affirmant que sans la parole l'intelligence resterait endormie [PHDP, §434]. Il est bien vrai qu'elle resterait rudimentaire, de forme primitive et très imparfaite, mais elle germerait déjà à travers les images; et il faut dire plutôt que sans une pensée préalable, aucun langage ne verrait le jour.

Ces conclusions sont confirmées expérimentalement par le cas d'enfants infirmes, à la fois sourd-muettes-aveugles, que le dévouement d'infirmières religieuses réussit à initier à la vie de l'esprit. L'état d'âme de Marie Heurtin, par exemple, lorsque, à dix ans, elle entrait à l'hospice de Larnay [°741], semble bien être celui d'une intelligence rudimentaire qui s'exaspère de ne pouvoir s'extérioriser, incapable de se créer les moyens nécessaires à son progrès, à cause des infirmités physiques. Mais la pensée était là, pourtant, déjà active, ce qui permit à l'infirme de saisir le sens du signe conventionnel qu'on lui suggéra pour demander un couteau, un oeuf, puis tout le couvert; et peu à peu, le système des signes s'élargissant, elle s'assimila les connaissances des autres enfants, jusqu'aux plus hautes vérités morales et religieuses.

§617) 3. - Déviation du langage. Le langage n'a pas que des avantages pour notre pensée, il a aussi ses dangers; au lieu de la soutenir, il lui arrive de la remplacer: c'est ce qu'on appelle le psittacisme: «fait de juger ou de raisonner sur les mots sans avoir présentes à l'esprit les idées qu'ils représentent» [°742]. Cela peut être légitime pour abréger la réflexion si, ayant d'abord bien défini le signe ou le mot, par exemple, une formule algébrique, on s'en sert ensuite sans en expliquer le sens; mais on est aisément entraîné à des discussions toutes verbales et stériles. Ou bien on aboutit au formalisme en donnant plus d'importance à l'expression qu'à la pensée. Dans la prière vocale, c'est une forme fréquente de la routine, où l'on prononce les mots sans attention au sens.

À l'opposé, les mots en s'associant tirent après eux l'esprit en lui suggérant de nouvelles idées, mais ils peuvent aussi l'induire en erreur. Chez certains poètes comme V. Hugo, la sonorité des phrases domine parfois jusqu'à étouffer l'intelligence. Et chez les peuples ou les hommes à mentalité primitive où prédomine l'imagination, le mot comme signe apparaît si pleinement identique à la chose pensée et signifiée, qu'il est considéré comme possédant réellement les propriétés et l'efficacité de cette chose: d'où les déviations de la magie.

Rappelons aussi que les images verbales ont leur centre physiologique propre dans le cerveau, soit comme centre sensoriel, soit comme centre moteur, dont la lésion ou perturbation occasionne des troubles de paroles et les diverses aphasies dont nous avons parlé [§498].

§618) 4. - Le nominalisme. Les rapports entre la pensée et le langage sont si étroits que certains philosophes ont ramené la première au second: c'est le nominalisme. Cette théorie a un aspect critique et se présente comme une des solutions possibles du problème des universaux, comme on le voit surtout au Moyen Âge [PHDP, §206-212]; mais elle a aussi un aspect psychologique, lorsqu'elle s'efforce d'expliquer les caractères de nos sciences abstraites par ceux des noms communs; les essais les plus remarquables à ce point de vue, sont ceux de l'école positiviste, en particulier ceux de Condillac [PHDP, §379], de Locke [PHDP, §375], Hume [PHDP, §382] et au XIXe siècle, de Stuart Mill [PHDP, §486], Taine [PHDP, §495] et Wundt [PHDP, §508, (2)]; et il ressort, en effet, de nos analyses que l'aphorisme de Condillac: «La science est une langue bien faite», contient une bonne part de vérité. Mais le tort essentiel de ces philosophes est d'identifier le fait réel avec le fait sensible et de refuser d'admettre l'existence pourtant très évidente des phénomènes de connaissance intellectuelle absolument irréductibles a tout signe et toute connaissance sensible. Ce n'est pas le mot qui explique la pensée, mais c'est la pensée qui explique le langage.

Proposition 29. L'acquisition actuelle du langage par les enfants grâce à l'éducation, indique que son invention normale devrait s'expliquer par la théorie de l'élaboration progressive.

A) Explication.

§619). L'origine du langage pose deux problèmes fort différents:

1) Comment chaque homme, en accédant à la vie intellectuelle, acquiert-il cet instrument indispensable à ses progrès?

2) Comment l'humanité dans son ensemble a-t-elle inventé les diverses langues que chacun trouve actuellement en naissant dans son milieu social, comme une institution dont il profite?

Le deuxième problème est en fait un problème de sociologie, au sujet duquel il suffira d'indiquer brièvement la meilleure hypothèse proposée comme solution, en attendant que les sociologues, selon les méthodes propres à leur science positive encore récente, aient établi des conclusions plus fermes. La première question est au contraire un problème de psychologie individuelle, qu'il est possible de résoudre par observation, et c'est d'ailleurs cette solution qui nous fournira la base de l'hypothèse de l'élaboration progressive du langage par le genre humain.

Nous proposons cette solution par mode d'explication découlant de ce qui précède plutôt que de preuve.

§620) 1. - L'acquisition du langage par l'enfant. Nous considérerons principalement le cas normal des enfants jouissant de toutes leurs fonctions sensibles et intellectuelles.

1) Il est clair d'abord que, pour eux, l'acquisition du langage et l'éveil, puis le progrès de la pensée sont intimement liés et pratiquement ne font qu'un. C'est pourquoi cette acquisition s'explique d'abord par la présence de l'instinct proprement humain que nous avons signalé, soit sous forme d'intelligence en général [§549], soit sous forme de bon sens [§604], l'instinct savoir-faire de l'homme qui lui permet ses premières croyances parfaites; ainsi le psychologue américain ayant éduqué, dès les premiers jours, son fils avec un singe, ne réussit à faire parler que le premier et jamais le deuxième; il manquait à celui-ci la première condition indispensable: l'intelligence.

2) D'ailleurs, l'enfant n'invente pas son langage: celui-ci lui est fourni par la société; et nous retrouvons dans cette assimilation les deux aspects, passif et actif, du rôle social du langage [§614], se déployant dans le cadre de l'éducation des sens et des progrès de la perception [§478].

a) C'est au moment où se forment les cadres généraux dans le progrès de la perception, que s'exerce puissamment sur l'enfant l'influence sociale des éducateurs, en lui apprenant les noms des objets. Ainsi, l'image constitutive ne reste pas simple schéma sensible, même structurel: elle s'associe avec un signe conventionnel abstrait qui favorise beaucoup l'éclosion de la pensée et des croyances spontanées. Le tout premier vocabulaire, d'ailleurs, est très probablement enregistré avant que le sens en soit compris, par instinct d'imitation, comme l'oiseau apprend à chanter; mais vu son utilité, il est rapidement utilisé pour reconnaître et classer les objets de l'entourage.

b) Cependant, dès le début, l'enfant coopère activement à cette formation, et comme dans l'éducation des sens, c'est surtout par ses propres efforts qu'il progresse. Sa conscience est «tournée» vers le dehors; il a un vrai besoin, soit de connaître ce qui l'entoure, soit d'exprimer ses sentiments et surtout ses désirs. Spontanément, il se sert d'abord pour cela des signes naturels du langage émotionnel: un malaise le fait pleurer selon les lois d'irradiation physiologique des émotions [§690, (5)]. Sa mère accourt pour l'aider et le caresser; l'enfant associe ces deux choses et ensuite il pleure intentionnellement, pour avoir les caresses; on le voit ensuite multiplier ces signes concrets, souvent sonores, dont il expérimente l'efficacité: au lieu de pleurer, il se contente d'un cri, d'une interjection accompagnée d'un geste pour désigner l'objet désiré; puis il imite les sons entendus, et invente un langage formé d'onomatopées: le chat est «mimi»; le chien est «oua-oua»; s'il veut manger, il dit «gnam-gnam», etc. C'est alors que l'éducation lui fournit les signes conventionnels autrement variés et efficaces, qui comblent ses désirs instinctifs et qu'il apprend par conséquent avec plaisir et rapidité.

Ainsi les deux aspects, actif et passif, de la fonction sociale du langage, progressent en même temps. Mais, durant cette première période, le langage n'apparaît pas à l'enfant comme un objet à part, qu'il faudrait apprendre ou inventer. Il est, soit un des multiples aspects de la perception, faisant corps avec l'individu utile qui l'intéresse, soit un moyen efficace de manifester ses désirs et de réaliser ses conceptions. À ces deux points de vue, le langage relève d'abord de la fonction sensible de la cogitative et lui sert d'instrument pour former ses «jugements concrets». Puis, tout naturellement, la pensée filtre à travers ces «phantasmes», faits précisément pour elle; et le langage de l'enfant prend peu à peu la forme de nos phrases, comme nous l'avons noté à propos des croyances premières en date [§583]. Fait remarquable: le verbe «être» n'est pas exprimé en ces débuts, et l'on connaît des langues peu évoluées où il reste totalement sous-entendu. C'est que la lumière de l'être n'est que beaucoup plus tard considérée à part; elle est d'abord un moyen qui va de soi, tant ce moyen est universel et indispensable. Il est inutile de l'exprimer par un signe conventionnel spécial, mais cette lumière de l'être est présente en tous les autres signes conventionnels pour leur donner un sens intelligible et pour les lier en jugements et en raisonnements.

Bref, sous l'impulsion de l'instinct spécifiquement humain qui le porte à penser, l'enfant s'assimile l'ensemble des signes conventionnels que lui fournit la société, sans d'ailleurs se rendre compte que se sont des signes conventionnels; il en use spontanément, comme d'instruments sensibles adaptés à sa vie intellectuelle grandissante. Il n'a donc la notion générale de signe conventionnel, relation à une chose signifiée, que d'une façon vécue et implicite et cela lui suffit: car, pour lui, apprendre à parler, c'est commencer à penser, et sa pensée se porte d'abord sur ce qui l'entoure.

3) Dans notre société évoluée, l'attention de l'enfant est attirée par le langage comme tel, quand on lui apprend l'écriture: celle-ci est, en effet, un nouveau système de signes conventionnels qu'il doit coordonner avec le système auditif d'abord acquis. Mais, au début, l'écriture n'est qu'un objet de perception comme les autres, une «image» que l'enfant saisit d'abord globalement. Ce n'est donc que plus tard, lorsqu'il peut comprendre les règles de grammaire, qu'il acquiert l'idée du langage comme tel.

4) Les cas pathologiques confirment cette analyse. Ainsi Anne-Marie Poyet devenue aveugle et sourde à l'âge de trois mois, avait réussi par la simple éducation familiale de son père, à connaître et exprimer beaucoup de choses, à l'aide de signes tactiles: par exemple, quand son père, simple ouvrier, rapportait sa paye le samedi, elle manifestait sa joie en tâtant un salaire meilleur, car elle avait appris à reconnaître au toucher la valeur des pièces de monnaie. Aussi suffit-il de lui apprendre les signes conventionnels des aveugles pour ouvrir son intelligence aux vérités les plus élevées, comme celles de la religion.

§621) 2. - Le langage dans l'humanité. La philosophie ne peut ici qu'émettre une hypothèse. En supposant que l'homme est apparu sur la terre, doué seulement de son instinct savoir-faire du bon sens, sans instrument sensible approprié [°743], nous devons conclure qu'il doit se forger cet instrument indispensable au progrès de sa pensée, par la même méthode que l'enfant actuel; mais en inventant peu à peu les signes conventionnels qu'aucune société ne pouvait encore lui fournir. Le choix du langage articulé s'impose, semble-t-il, de lui-même, à cause de ses avantages, sans être d'ailleurs d'un emploi exclusif; car les autres signes conventionnels: visuels et tactiles, gestes, attouchements, etc., sont aussi en usage comme langage complémentaire.

On peut se représenter l'évolution comme débutant aussi par l'emploi de signes naturels, en particulier des onomatopées que l'on retrouve en grand nombre, dans les racines des mots de nos langues modernes, par exemple, en français, bruisser, crisser, ronfler, susurrer, le coq, le cou-cou, le glou-glou, le tic-tac, etc. C'étaient déjà des signes vocaux qu'il suffisait d'assouplir et de varier pour leur faire signifier les nuances de la pensée en les transformant en signes arbitraires: les conventions s'établissent ainsi spontanément dès que deux ou plusieurs hommes se comprennent. Ainsi le père d'Anne-Marie Poyet communiquait avec son enfant, en signifiant «papa» par un souffle sur la main; «maman» par deux souffles; grand-mère par trois souffles [°744].

Le langage ainsi inventé se perfectionne par l'effort de tous et grâce à la tradition qui transmet les résultats heureux; mais en même temps, il se modifie comme tout ce qui vit; et quand les races et les groupements sociaux de l'humanité se divisèrent et se diversifièrent, il se scinda lui aussi en langues différentes. On constate ici que le langage se comporte comme un fait social: bien que formé de signes arbitraires, il n'évolue pas au hasard, mais suivant des lois que la science linguistique détermine.

Parmi ces lois, il y a des lois phonétiques réglant la prononciation des mots: ceux-ci ont, par exemple, tendance à s'abréger: sacramentum devient serment, la cinématographie devient cinéma, ou même ciné, etc. Il y a des lois morphologiques concernant les règles grammaticales; les déclinaisons, par exemple, tombent en désuétude, ce qui fixe davantage l'ordre des mots et multiplie les particules de liaison. Il y a des lois sémantiques relatives au sens des mots: le sens, par exemple, va du concret à l'abstrait, de la partie au tout, etc. Ces lois s'appliquent d'ailleurs conformément aux autres facteurs sociologiques d'évolution, comme le milieu, le temps, la génétique [§1314, sq.].

Ainsi les langues universelles créées de toute pièce, comme l'espéranto, le volapük, l'ido, resteront-elles probablement toujours d'usage secondaire. Si elles étaient adoptées par les peuples, elles se diversifieraient à leur tour, comme la première langue de l'humanité [°745].